Et le silence fut ! (presque)

Rubrique : Technique

Auteur : JLC

Niveau : Débutant

Je ne reviens pas sur le schéma classique de l’interconnexion par trop plein entre les deux cuves. Ce schéma à fait ses preuves tant au niveau efficacité que du point de vue de la sécurité. La circulation comporte deux blocs de tuyauterie distincts : la descente et… la remontée.

Une descente en douceur

La descente ‘passive’ de l’aquarium vers la cuve technique est traditionnelle : Une prise d’eau de surface via une surverse, un écoulement noyé type ‘Durso’, une vanne de réglage sur le tube de descente qui abouti à la chambre ‘de décantation’. Voyons les points de détails qui peuvent faire une sensible différence dans le résultat acoustique.

La surverse est une boite qui capte l’eau de surface de l’aquarium et limite la descente vers le bac technique à la couche d’eau superficielle sur un à deux centimètres. Ce volume réduit évite le débordement de la cuve technique lorsque la pompe de circulation (remontée) est arrêtée. Le niveau bas de l’aspiration de la surverse est ainsi situé à quelques centimètres sous l’arête supérieure de l’aquarium. Pour des considérations esthétiques il est intéressant d’utiliser au maximum la hauteur d’eau. Mais la prudence conseille de conserver environ cinq centimètres entre le niveau d’eau normal et le haut de l’aquarium (mouvements de surface, refoulement du bac technique en cas de descente bloquée, fuite des animaux hors de l’aquarium, etc.). Pour éviter l’aspiration des animaux ou d’éléments risquant d’obstruer la descente, un peigne sert de filtre à grosses mailles. Il est important de calibrer correctement le peigne pour qu’il remplisse bien sa fonction : retenir les corps qui ne doivent pas descendre dans la cuve technique mais sans limiter le débit exploitable par le circuit de descente. La surface de passage du peigne est calculée sur la base d’une lame d’eau d’un centimètre. Cette surface doit être au minimum deux fois celle du tube de descente. Par exemple, pour une descente en PVC de 32mm la section de descente est de 5 cm². Si le un peigne comporte des encoches de 5mm il faut en faire environ 20. En faire moins, ou de plus fines, peut brider la descente et provoquer un écoulement turbulent. Un grillage en matière plastique peut remplacer le peigne avec un passage d’eau pratiquement libre. Mon premier conseil est de surdimensionner la capacité de passage du peigne pour éliminer cette source de problème.

Je ne décris pas en détail l’aspiration ‘Durso’ dont le schéma est illustré sur internet (CF Biographie à la fin de l’article). Ce principe astucieux est efficace. Il consiste à réaliser une aspiration noyée en ne laissant qu’une ouverture minimale pour la prise d’air. Un ‘Durso’ réduit déjà considérablement le bruit de succion et les hoquets chroniques d’un tube de descente basique.

Voici le schéma de ma prise d’eau de surface réalisée en tubes PVC 32mm :

Ce schéma est certainement perfectible. Il est ainsi possible d’ajouter un réglage de l’entrée d’air par une pince de Mohr sur le tube en silicone ou même d’ajouter sur ce tube un filtre à air qui fait aussi office de silencieux.

Ce schéma est certainement perfectible. Il est ainsi possible d’ajouter un réglage de l’entrée d’air par une pince de Mohr sur le tube en silicone ou même d’ajouter sur ce tube un filtre à air qui fait aussi office de silencieux.Le schéma permet de comprendre que pour ajuster correctement le débit et pour noyer le siphon il est indispensable de brider la descente, soit par réduction du tube, soit par une vanne de réglage. Cette dernière a aussi l’avantage de permettre d’isoler totalement les cuves lors des opérations de maintenance. La vanne pour tube PVC est de type à sphère et n’est pas très précise. Le réglage n’est pas simple à trouver mais la persévérance paye et il est excessivement intéressant de passer de l’écoulement turbulent à un écoulement laminaire quasiment sans aspiration d’air. Le réglage se fait en patientant quelques minutes entre chaque modification car les équilibres sont assez longs à s’établir. Lorsque la disposition des cuves le permet l’écoulement est rendu plus ‘calme’ en utilisant un tube de descente incliné à 45° et non pas directement vertical.

Deux c’est mieux !

Doubler les descentes facilite beaucoup l’ajustage et sécurise la circulation en cas d’obstruction d’un des tubes. Si l’on est perfectionniste, trois sont idéal : Deux descentes fonctionnelles et une pour la sécurité. Avec une pompe de circulation type Eheim 1260/1262 ou encore une Tunze 1073 je conseille deux descentes fonctionnelles en tubes de diamètre 32 mm avec bridage.

Les descentes débouchent dans le compartiment de filtration mécanique de la cuve technique. Un coussin de perlon, un sac Micron bag ou une arrivée légèrement sous la surface de l’eau évite le bruit de cascade. Il faut malgré tout penser aux projections d’eau et réaliser un confinement protecteur à cet endroit de la cuve technique. Tous les tubes, coudes et vannes sont raccordés par un enfichage en force avec du ruban téflon pour garantir l’étanchéité et un démontage toujours possible (bien utile lors de la mise au point).

Une remontée d’eau sûre

Une fois le problème de la descente réglé il faut s’atteler à celui de la remontée.

Il faut priviligier la sureté de fonctionnement car la remontée est un élément actif du système d’épuration. En cas de panne de la pompe de circulation la stabilité biologique de l’aquarium est fortement compromise et si la panne perdure au-delà de quelques heures cela conduit généralement à la perte des organismes vivants. Le plus simple pour augmenter la fiabilité consiste à utiliser deux pompes de remontée. En cas de défaillance d’une pompe l’autre prends le relais, soit automatiquement, soit en faisant fonctionner les deux pompes simultanément. Si les pompes sont utilisées en alternance il faut que leur débit soit identique pour fonctionner avec le même réglage de descente et d’osmolation. Pour ma part j’utilise en alternance une pompe Eheim 1260 et une Tunze 1073. Dans mon installation ces deux pompes ont quasiment les mêmes débits et le réglage individuel est inutile.

Utiliser un bridage ou des vannes de réglages permet de parfaitement équilibrer les débits des pompes et d’ajuster avec précision la capacité du circuit de refoulement à celui de descente et d’atteindre le silence parfait. Des vannes permettent aussi d’isoler les circuits et facilitent le démontage des tuyaux (leur raccord plat est un petit ‘plus’ bien pratique). Si une pompe unique est utilisée il faut que sa réputation de fiabilité soit excellente. Pas de fausse économie sur ce poste !

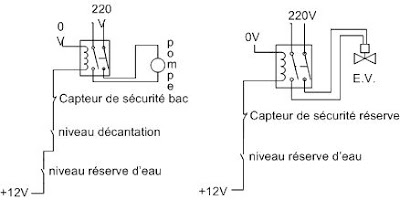

Les pompes sont pilotées par des capteurs de niveaux haut et bas et un automatisme à relais ou microprocesseur (automate programmable). Ces éléments sont essentiels pour la commutation en cas de défaillance et aussi pour éviter à ce que les pompes tournent à sec et soient irrémédiablement dégradées.

Un autre capteur de niveau sert au pilotage de l’osmolation car ce système ne fonctionne correctement que si un niveau d’eau constant est maintenu dans l’aquarium. Pour ces raisons je considère que le nombre minimal de capteurs est de trois, cela donne un bon confort d’utilisation et une assez bonne tolérance aux défaillances et à leur détection. Voici le tableau de décision (diagramme d'états) en fonction de la position des trois capteurs de niveau, de la hauteur d'eau la plus haute à celle la plus basse.

| ETAT | CAPTEUR NIVEAU HAUT | CAPTEUR MEDIUM OSMOLATION | CAPTEUR NIVEAU BAS | POMPE 1 | POMPE 2 | OSMOLATION | DEFAUT |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| INIT | ON | ON | ON | PROG | PROG | OFF | OK |

| 1 | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | POMPE |

| 2 | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | CAPTEUR |

| 3 | ON | OFF | ON | PROG | PROG | OFF | CAPTEUR |

| 4 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | CAPTEUR |

| 5 | OFF | ON | ON | PROG | PROG | OFF | OK |

| 6 | OFF | ON | OFF | PROG | PROG | OFF | CAPTEUR |

| 7 | OFF | OFF | ON | PROG | PROG | ON | OK |

| 8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OSMOLATION |

En utilisation normale seuls les états 5 et 7 sont fonctionnels. Les pompes 1 & 2 fonctionnent à l’alternat (dans mon installation la période est de 12H) , dans le tableau ce sont les états repérés PROG.

L'état ON signifie commandé pour les deux pompes de remontée et demande de remplissage pour la colonne osmolation.

L'état OFF signifie arrêté pour les pompes et arrêt de remplissage pour l'osmolation.

L’état INIT correspond à l’état initial lors du démarrage du système. Ce cas est traité à part car le niveau haut dans le bac technique est normal et la détection de l’état 1 (même état capteurs de niveau mais en cours de fonctionnement et détection d'un défaut de pompe). L'état 1 est temporisé de quelques minutes après la mise en marche ou une remise en service après un arrêt du système pour laisser le temps aux niveaux de s'équilibrer. L'état 1 qui perdure après la mise en marche programmé ou pendant le fonctionnement signale le défaut d'une pompe. La deuxième pompe est mise en circulation après un cycle M/A des deux pompes pour tenter un déblocage de la pompe normalement fonctionnelle.

Les états 5 et 7 sont les états de fonctionnement normal. Le capteur médium d'osmolation commande l'arrivée si le niveau baisse. Dans mon installation je pilote directement l'électrovanne d'un osmoseur. Le capteur est monté sur une réglette pour ajuster précisement la hauteur d'eau après réglage du débit de circulation.

L’état 8 correspond à une restriction trop importante de la descente d’eau, à un défaut d’osmolation ou encore à un défaut capteur. Cet état peut être déclenché après la remise en circulation consécutif à un arrêt. Le défaut est donc inhibé pendant les premières minutes de fonctionnement (idem état INIT). Si cet état est détecté alors que les deux pompes sont en marche simutanément ce mode est désactivé.

Les états 2, 3, 4 et 6 sont des défauts capteurs. La probabilité de défaillance est indiqué par l'état en couleur rouge. Le capteur n'est plus utilisé dans l'arbre de décision mais le système continue de fonctionner, au moins en mode partiel.

NB : Ces petites facilités accessibles par une gestion via un automate industriel ne sont pas indispensables et sont communiquées ici à titre d'exemple de ce qu'il est possible de faire pour améliorer la fiabilité de la circulation d'eau. Ce système est tolérant à l'arrêt d'une pompe (commutation automatique sur l'autre) et signale un certains nombre de défauts (capteurs, osmolation, pompes). Un système à quatre capteurs augmente encore la sécurité et la tolérance aux pannes, il est basé sur un diagramme d'états équivalent mais un peu plus complexe, je vous donc la grâce de son exposé. Si cela vous intéresse vous pouvez me demander son diagramme d'états.

Le retour d’eau dans l’aquarium doit être sûr et silencieux. Placer la sortie des tubes de refoulement au-dessus du niveau d’eau est sûr du point de vue circuit d'eau mais n’évite pas le bruit et les projections. Le fait de les placer à quelques centimètres sous le niveau de l’eau de l’aquarium supprime l’entrainement de l’air par le flux et élimine le bruit. Cependant si la pompe est arrêtée le phénomène de siphon fait un retour d’eau dans la cuve technique par ce chemin ce qui n’est vraiment pas bon. Pour éviter cela un clapet anti-retour peut être placé dans chacun des tubes de remontée. Il est également possible de faire une prise d’air comme indiquée sur le schéma suivant :

Pour parfaire le silence il faut faire en sorte qu’un peu d’eau coule par le tube latéral. Pour cela il faut couper en biais l’extrémité introduite dans le tube de remontée. L’orientation du biseau dans le flux permet de passer du rejet d’eau à l’aspiration par effet Venturi.

Pour parfaire le silence il faut faire en sorte qu’un peu d’eau coule par le tube latéral. Pour cela il faut couper en biais l’extrémité introduite dans le tube de remontée. L’orientation du biseau dans le flux permet de passer du rejet d’eau à l’aspiration par effet Venturi.1. Une aspiration d’air n’est pas souhaitable : elle se colmate rapidement et à pour inconvénient d’injecter de l’air dans l’eau ce qui est néfaste à certains invertébrés et à l'aspect de l'aquarium.

2. Un écoulement rapide de l’eau est bruyant et entraine également des bulles d’air.

3. Evacuer un peu d’eau permet de s’assurer que le système fonctionne bien (il n’est visiblement pas bouché) et, lorsque le débit est bien réglé, totalement silencieux.

Le tube latéral est un tube en silicone de quelques centimètre simplement enfiché dans le tube PVC de la remontée. Ailleurs il faut prendre garde à la solidité de tous les raccords PVC ou tubes souples, la pression est importante et les pompes projettent l’eau violemment. Ne pas hésiter à faire solide car une rupture à des conséquences faciles à imaginer...

Le tube latéral est un tube en silicone de quelques centimètre simplement enfiché dans le tube PVC de la remontée. Ailleurs il faut prendre garde à la solidité de tous les raccords PVC ou tubes souples, la pression est importante et les pompes projettent l’eau violemment. Ne pas hésiter à faire solide car une rupture à des conséquences faciles à imaginer...Il reste encore à assourdir le ronronnement des moteurs des pompes. Le bruit se transmet directement par les vibrations communiquées à la cuve puis au meuble. Le meilleur moyen est de placer les pompes sur support amortisseur ou encore de les suspendre. Des raccords souples évitent la transmission directe à la tuyauterie. Enfin un confinement dans un meuble 'lourd' et donc les parois sont doublées par des matériaux à isolation phonique assourdi le bruit résiduel.

Ces quelques précautions réduisent le principal inconvénient de la cuve technique. Cela ne suffit pas pour une chambre à coucher mais cela devient supportable dans une pièce à vivre. Pour plus de silence il faut déporter la cuve technique dans un local distant ou plus simplement savoir se passer de ses avantages.

Biographie

http://www.dursostandpipes.com/

Zebrasomag n°4 : Une descente d'eau silencieuse par Steve Thiebaut (alias vonvon)

Info complémentaire : Le perçage du verre (nanoZine) par Steve (vonvon)

Les articles

Les articles